تم تقديم جائزة أنهار 8 في ختام الدورة 14 من مهرجان كرامة لحقوق الإنسان في الأردن. حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم حقوقي يروج للثقافة السينمائية، بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

تم اختيار المرشحين من قبل أعضاء أنهار الذين عرضوا هذه الأفلام في مهرجاناتهم وبرامجهم. تم التصويت على الفيلم الفائز من قبل جميع أعضاء الشبكة العربية أنهار.

تم ترشيح ستة أفلام للجائزة:

– “قلق في بيروت”، إخراج زكريا جابر

93 دقيقة | لبنان، قطر، إسبانيا، الأردن | 2023

– “بلادي الضائعة” للمخرجة عشتار ياسين غوتيريز

94 دقيقة | العراق، مصر، تشيلي | 2022

– “ملاحظات حول النزوح” لخالد جرار

74 دقيقة | ألمانيا، قطر، فلسطين | 2022

– “سوبر صالوحة” إخراج عماد المثناني

60 دقيقة | قطر, تونس | 2023

– “صارورة” إخراج نيكولا زامبيلي

80 دقيقة | إيطاليا، فلسطين | 2023

بيان لجنة الجائزة

ومنحت الجائزة لفيلم ” صارورة ” للمخرج نيكولا زامبيلي الذي يثير من خلال فيلمه عن فتيان وفتيات “شباب الصمود” الذين يحاولون إعادة الحياة في قرية صارورة، وزراعة أشجار الزيتون، ومرافقة رعاة المنطقة بكاميراتهم، ومساعدة القرى الأخرى المهددة بأوامر الإخلاء من قبل الحكومة الإسرائيلية بحضورهم. نضال هش ولكنه قوي، قادر على تقويض خطط التوسع لحكومة إسرائيل التي ترغب في إزالة جميع سكان المنطقة.

اجتمعت لجنة أنهار – الشبكة العربية لأفلام ومهرجانات حقوق الإنسان لجائزة أفضل فيلم وثائقي 2023 – عن القضية الفلسطينية.

ووجدت اللجنة صعوبة هذا العام في اختيار أفضل فيلم نظرا لتميز جميع الأفلام التي تناقش القضية الفلسطينية. وأخيرا، وبعد الخوض في عناصر الفيلم، اتخذت اللجنة قرارها بمنح الفيلم الوثائقي “صارورة” للمخرج الإيطالي نيكولا زامبيلي للأسباب التالية:

1 نظرت اللجنة في المدة الزمنية لإنجاز الفيلم والتي تمت على مدة 10 سنوات. تابعنا شخصيات الفيلم في مراحل مختلفة من أعمارهم وحياتهم. بالنسبة لنا، يتطلب هذا جهد دؤوب على مدى سنوات عديدة و المثابرة الحقيقية من المخرج وطاقم العمل لتحقيق عمل بهذا الجدية.

2- رأت اللجنة أهمية الموضوع كون الفيلم تناول قضية قرى جنوب مدينة الخليل التي تتعرض بشكل مستمر للتطهير العرقي وهدم الممتلكات المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه القرى تعيش في عزلة تامة – حيث يقاوم الأهالي بأيديهم العارية للصمود.

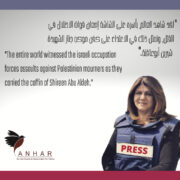

3- ورأت اللجنة أن الفيلم عرض لقطات مميزة، خاصة للمواجهات التي دارت بين سكان القرية الفلسطينيين وقوات الاحتلال العسكري، وهو بذلك توثيق مهم لاعتداءات المستوطنين على سكان القرية العزل. وهذا النوع من التوثيق له اهمية ارشيفية عالمية للصراع الفلسطيني

4 – ورغم قسوة الواقع، وجدت اللجنة أن الفيلم مؤلف من لقطات ومشاهد جمالية ايضا، تظهر جماليات قرى مسافر يطا، ونوهت اللجنة بالدقة في العمل على الصورة والصوت الطبيعي.

5- رأت اللجنة أن منح الجائزة للمخرج نيكولا زامبيلي لفيلم “صارورة” يمكن اعتباره وثيقة تاريخية صحيحة ودليلاً يمكن أن يعزز قضية الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على مأساة أهالي القرية وسكانها. وبذلك ينقلون للعالم نضالهم اليومي من أجل تحقيق العدالة.

ملخص الفيلم

على أبواب صحراء النقب، مجموعة من الشباب الفلسطينيين يقاتلون ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي. “شباب الصمود” – شباب المثابرة الصامدة – يحاولون إعادة الأرض التي أخذت من عائلاتهم إلى شعبهم ، وإعادة هيكلة قرية الكهوف القديمة صارورة.

إنهم يواجهون العدوان من خلال العمل اللاعنفي ، ويدافعون عن أنفسهم من البنادق بكاميرات الفيديو الخاصة بهم. إنهم يعارضون الخراب والموت بالأمل والحياة.

بعد عشر سنوات من فيلمهم الوثائقي الأول عن النضال اللاعنفي في الضفة الغربية، يعود المخرجون إلى قرية التواني، ويستخدمون مواد أرشيفية عمرها أكثر من 15 عاما، ويروون كيف كبر الأطفال. اليوم تم ترميم كهوف صارورة من قبل مجموعة من الشباب الفلسطينيين، الذين تجمعوا في مجموعة تسمى “شباب الصمود”: هم أبناء وبنات المناضلين اللاعنفيين في لجنة المقاومة الشعبية في قرية التواني المجاورة، الذين تمكنوا لأكثر من 20 عاما من مقاومة محاولات إخلاء أراضيهم بفضل النضال السلمي وتضامن نشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين.

يحاول الفتيان والفتيات في شباب الصمود إعادة الحياة في قرية صارورة ، وزراعة أشجار الزيتون ، ومرافقة رعاة المنطقة بكاميراتهم ومساعدة القرى الأخرى المهددة بأوامر الإخلاء من قبل الحكومة الإسرائيلية بوجودهم. نضال هش ولكنه قوي، قادر على تقويض خطط التوسع لحكومة إسرائيل التي ترغب في إزالة جميع رعاة المنطقة.

مع “أرض الغد” (2010) تحدثنا عن تجربة التواني في المقاومة، واليوم مع “صارورة” نريد أن نتخيل المستقبل الذي سيأتي مع الجيل الجديد.

عن المخرج

نيكولا زامبيلي (1981) هو مخرج أفلام وثائقية وريبورتاجات ومخرج فيديو فني إيطالي. تخرج في الفلسفة التأويلية بأطروحته حول الهوية السردية للذات في مقارنة بين الفلسفة والتصوير الفوتوغرافي والسينما الوثائقية، وحصل على درجة الماجستير في الفيلم الوثائقي من IED في ميلانو. يشارك في الإخراج والتصوير والكاميرا.

يعمل على مشاريع تعليمية في المدارس حيث فاز بها بالجائزة الأولى عام 2019 وتنويه خاص في «الجوائز الدولية السمعية والبصرية» في أيام مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ76.

فاز بجائزة “المجتمعات الصامدة” وجائزة الجمهور في مهرجان “Visioni Urbane di Bologna” خلال الإغلاق الأول في جائحة كورونا.

تم اختيار فيلمه الوثائقي الأخير “صارورة – المستقبل مكان مجهول” عام 2020 في “أيام التأثير” لمهرجان حقوق الإنسان FIFDH في جنيف وفي “أيام الصناعة” لمهرجان ميلانو “رؤى من العالم”.